今注目のビタミンDの重要性と『富士ヶ嶺きくらげ』の魅力

コロナ禍を経て高まる免疫力への関心

新型コロナウイルスの流行以降、免疫力の重要性が再認識されるようになりました。感染症の予防には免疫システムの強化が不可欠であり、健康維持に対する人々の関心は飛躍的に高まりました。特にコロナ禍では、免疫力が弱い高齢者や基礎疾患を持つ人々のリスクが強調され、免疫をサポートする栄養素や生活習慣が注目されています。

■ウィズ・コロナ ポスト・コロナの医学展望 順天堂大学 堀江重郎教授

免疫力を高めるために必要なこと

免疫力を高めるためには、生活習慣全般を見直すことが重要です。

以下に、主なポイントを挙げます。

1. バランスの取れた食事

食事は免疫機能に直結しています。

以下のような栄養素を含む食品を意識して摂取すると良いとされています。

-ビタミン類

特にビタミンC(柑橘類、パプリカなど)、ビタミンD(魚類、卵、日光浴)

- 亜鉛

牡蠣、赤身の肉、ナッツ類

- プレバイオティクス・プロバイオティクス

ヨーグルト、キムチなど腸内環境を整える食品

2. 十分な睡眠

睡眠不足は免疫機能を低下させるため、1日7〜8時間程度の質の良い睡眠を確保しましょう。夜更かしを避け、リラックスできる環境を整えることが重要です。

3. 適度な運動

有酸素運動やストレッチ、軽い筋力トレーニングは血流を促進し、免疫細胞の働きをサポートします。ただし、過度な運動は免疫機能を逆に低下させることがあるため、適度な運動を心がけましょう。

4. ストレス管理

慢性的なストレスは免疫力に悪影響を及ぼします。ヨガや瞑想、深呼吸などのリラクゼーション技法を取り入れることで、ストレスを軽減できます。

5. 良好な腸内環境の維持

腸内の免疫細胞は全体の70%を占めていると言われています。食物繊維(野菜、全粒穀物、果物)や発酵食品を摂ることで、腸内環境を整えましょう。

6. 禁煙 / 過剰な飲酒を避ける

タバコは免疫細胞の働きを妨げ、アルコールの過剰摂取は免疫力を低下させるため、これらを控えることが推奨されます。

7. 日光浴

適度な日光浴により、体内でビタミンDが生成され、免疫機能が強化されます。朝の散歩などで取り入れると効果的です。

ビタミンDに注目!その働きとは

ビタミンDは、免疫力の向上や骨の健康維持を中心に、体全体の機能を支える重要な役割を果たしています。

1. 免疫力の向上

自然免疫と獲得免疫の調整役

ビタミンDは、私たちの免疫システムに深く関与しています。特に、感染症に対する抵抗力を高める働きがあります。複数の研究により、ビタミンDの適切なレベルが感染症のリスク低減に寄与することが示されています。例えば、2020年に発表されたデータによれば、ビタミンDの不足がCOVID-19の重症化リスクを高める可能性が指摘されており、免疫力を高める要素としてますます注目されています。

自然免疫の強化

活性型ビタミンD(1,25(OH)₂D)は免疫細胞(マクロファージや樹状細胞)のVDRに結合し、「カテリシジン」や「ディフェンシン」といった抗菌ペプチドの産生を促進します。これにより、細菌やウイルスを素早く撃退します。

過剰な免疫反応の抑制

ビタミンDは、炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-α)の分泌を抑え、過剰な免疫反応による炎症を防ぎます。これが自己免疫疾患やサイトカインストームの抑制に繋がります。

2. 骨と歯の健康維持

カルシウムとリンの吸収をサポート

ビタミンDは骨の形成と再構築(リモデリング)に欠かせない栄養素です。

-腸での吸収促進

カルシウムとリンの吸収を高めることで骨密度を維持し、骨粗しょう症やくる病を予防します。

-骨リモデリング調整

骨芽細胞と破骨細胞のバランスを保ち、丈夫な骨歯を作ります。

3. 筋肉機能の向上

筋力と運動機能をサポート

ビタミンDは筋肉細胞に直接作用し、筋繊維の強化や収縮を助けます。特に高齢者では、転倒や筋力低下のリスクを減らす働きが重要です。

4. 精神的健康の維持

うつ病や認知症の予防に関与

ビタミンDは脳内の神経伝達物質(セロトニンやドーパミン)の調節に関与し、気分の安定やストレス管理を助けます。また、脳の炎症を抑えることで、認知症リスクの軽減も期待されています。

5. 心血管系のサポート

血圧や動脈硬化の予防

ビタミンDは血管内皮の健康を保ち、血圧を安定させる働きがあります。抗炎症作用を通じて動脈硬化の進行を遅らせ、心血管疾患のリスクを低下させます。

6. 糖尿病や代謝の改善

血糖値のコントロールに寄与

膵臓のβ細胞を保護し、インスリン分泌と感受性を改善します。これにより、2型糖尿病のリスクを低下させ、血糖値の調整をサポートします。

7. がんリスクの軽減

細胞の成長と分化を調整

ビタミンDは異常細胞の増殖を抑え、プログラム化細胞死(アポトーシス)を促進します。また、腫瘍が新しい血管を形成するのを防ぎ、がん細胞の増殖を抑制します。

まとめ:健康全般を支えるビタミンD

ビタミンDは、免疫力を支える基本的な働きだけでなく、骨・筋肉・心血管・代謝・精神面に至るまで、幅広い健康効果を発揮します。現代の研究では、そのホルモン様作用が多くの遺伝子に影響を与えることが明らかになっており、適切な摂取と日光浴が欠かせない栄養素です。

日本人のビタミンD摂取状況

日本では、ビタミンDの不足が問題視されています。特に冬季には日照時間が短く、ビタミンDの生成が十分に行われないため、食事からの摂取が重要となります。しかし、厚生労働省の調査によると、日本人のビタミンD摂取量は推奨基準に達していないことが多いです。特に魚の摂取量が減少している現代の食生活では、ビタミンDの不足が顕著になっており、適切な摂取が急務となっています。

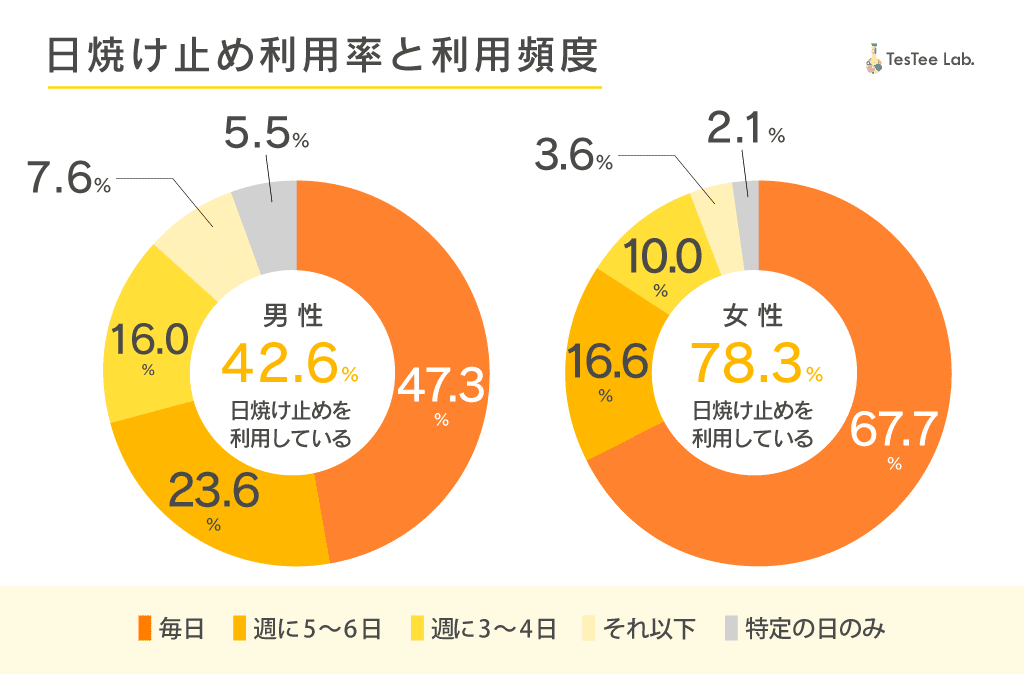

日焼け止めクリームと「ビタミンD」の関係

日焼け止めの適切な使用は皮膚がんや老化防止に役立ちますが、ビタミンD生成には一定の影響を及ぼします。

ビタミンDは、皮膚に紫外線があたることで生成されます。

しかし、日焼け止めには紫外線を遮断する成分が含まれており、その効果が強力であるほどビタミンD生成が減少します。

日本人は、美白志向が強く、日焼け止めを使う人が多い傾向があります。また、「完全遮光」への意識が高く、日焼け止めに加え帽子や日傘などを併用することが多いため、ビタミンD不足に影響を及ぼしています。

ビタミンDを多く含む食品〜その中でもキクラゲがすごい!〜

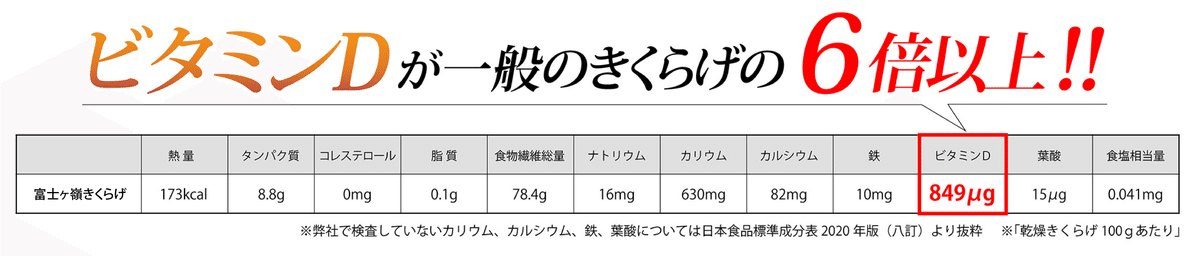

ビタミンDを多く含む食品には、脂の多い魚(サケ、サバ、イワシなど)、卵黄、そしてキノコ類があります。特に、キクラゲはビタミンDが豊富な食品として注目されています。キクラゲは日光を浴びることでビタミンDの生成量が飛躍的に増加します。実際、キクラゲには植物性食品の中でもトップクラスのビタミンD含有量があり、免疫力を高めるための強力な味方です。

富士山ファーム&ガーデンがつくる、こだわりの『富士ヶ嶺きくらげ』

ビタミンDの重要性が注目される中、キクラゲに注目し、

そして、その中でも栄養価が高く品質にもこだわったキクラゲを生産している富士山ファーム&ガーデン(富士山F&G)に辿り着きました。

辿り着くきっかけとなった商品というのが『富士ヶ嶺きくらげ』。

「富士ヶ嶺きくらげ」は、富士山麓の標高1,000mを超える場所で栽培された非常に高品質なキクラゲです。富士山F&Gによって丁寧に育てられ、その中でも特に大きさなど厳しい基準を満たしたものが「富士ヶ嶺きくらげ」として選ばれます。栄養価が高いだけでなく、驚くような食感を楽しむことができるプレミアムな商品として注目されています。

富士山の清らかな水と澄み切った空気に育まれたこのキクラゲは、特にビタミンD含有量が豊富で、それに加えて、他に類を見ない肉厚でプリッとした食感が大きな特徴です。また、農薬や化学肥料を一切使用しない栽培方法を採用しているため、安全性と環境への配慮も評価されています。

■医師も勧める「キクラゲ」パワー

順天堂大学 堀江重郎教授のコメント

富士山F&Gがつくる乾燥きくらげは1gあたり、ビタミンDが468国際単位含まれている驚異の健康食です。さらにβグルカンが、腸内細菌を善玉菌に変えて免疫力をアップし、インフルエンザやコロナの予防、さらに癌予防の効果があります。

味噌汁やスープに入れるときは少量のごま油やオリーブオイルを加えると大変おいしく、ビタミンDの吸収も良くなります。また、炒め物や餃子、ハンバーグに入れるのもよいですね。

『富士ヶ嶺きくらげ』をきっかけに、美味しく食べて健康を守る!を広めたい!

『富士ヶ嶺きくらげ』は、その高い栄養価と確かな品質から、ビタミンD不足に悩む方々にとって理想的な食品です。

日常的なビタミンD摂取は、免疫力の向上や健康維持に大いに役立つことが期待されています。さらに、美味しさと使いやすさから、普段の食卓にも手軽に取り入れることが可能です。

私たちJIDLは、『富士ヶ嶺きくらげ』に注目し、その優れた栄養価や美味しさ、栽培へのこだわりを幅広く発信し、多くの方々に「食べて健康を守る」という新しい選択肢を提案していくと共に、健康への意識を高める活動をさまざまな形で進めていきます。

富士山ファーム&ガーデンHP