納豆ご飯で納豆菌は死ぬ?納豆の秘密【JIDL健康雑学】

このシリーズでは、「ちょっとタメになる」、「話のネタ」になる健康雑学を発信していきます!

日本人の食卓に欠かせない納豆。手軽でおいしい納豆ご飯は、忙しい現代人にとって強い味方ですよね。しかし、納豆ご飯にすると納豆菌が死んでしまい、健康効果が得られないという話を聞いたことはありませんか?

この記事では、納豆ご飯にまつわる疑問を徹底的に解説し、納豆の健康効果を最大限に引き出す食べ方を紹介します。

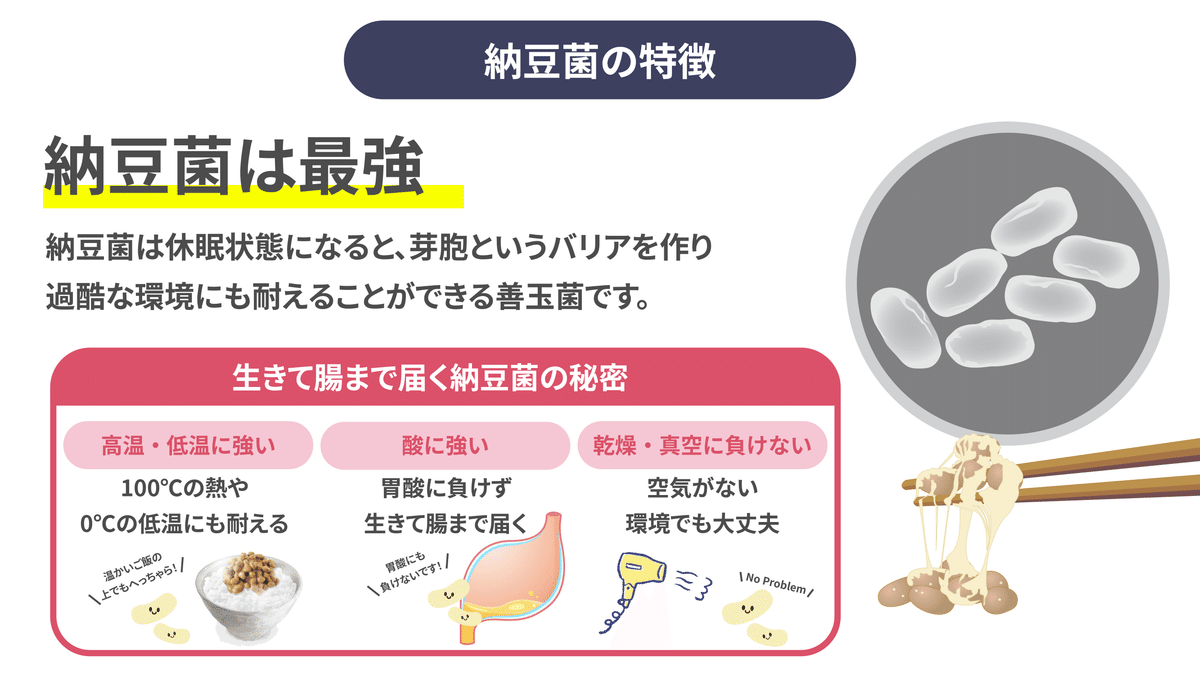

納豆菌は熱に弱い?

納豆菌は、一般的に熱に弱いと言われています。しかし、納豆菌は芽胞という休眠状態になると、100℃の熱にも耐えることができます。納豆ご飯にする程度の熱では、納豆菌が完全に死滅することはありません。

ただし、納豆菌が最も活発に働く温度は40℃前後です。納豆ご飯にする際、熱々のご飯に納豆を乗せてしまうと、納豆菌が活動しにくくなる可能性があります。

納豆ご飯でも健康効果は得られる?

納豆菌は熱に強いとはいえ、加熱によって一部の菌は死滅します。しかし、納豆菌のほとんどは生きたまま腸に届き、その健康効果を発揮します。

納豆には、タンパク質、食物繊維、ビタミンK2など、様々な栄養素が豊富に含まれています。これらの栄養素は、腸内環境を整え、免疫力を高める効果があります。

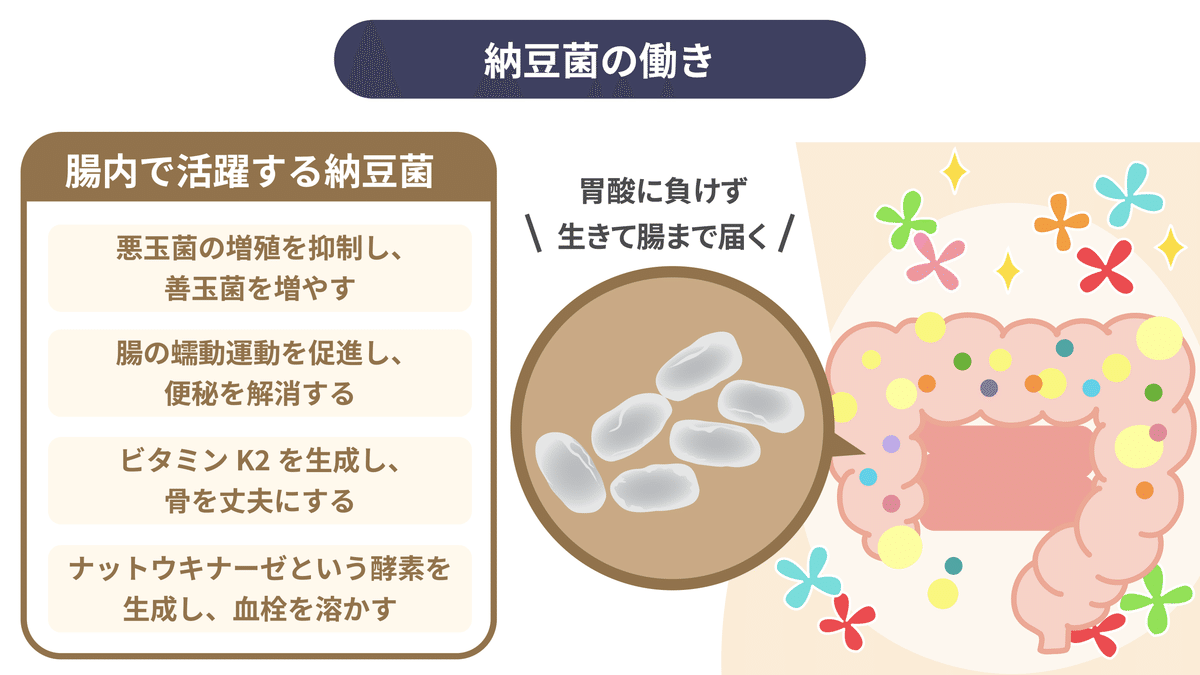

納豆菌の働き

納豆菌は、腸内で以下のような働きをします。

悪玉菌の増殖を抑制し、善玉菌を増やす

腸の蠕動運動を促進し、便秘を解消する

ビタミンK2を生成し、骨を丈夫にする

ナットウキナーゼという酵素を生成し、血栓を溶かす

これらの働きにより、納豆菌は腸内環境を整え、様々な健康効果をもたらします。

ナットウキナーゼとは?

ナットウキナーゼは、納豆のネバネバに含まれる酵素の一種です。血栓を溶かす効果があり、脳梗塞や心筋梗塞などの予防に役立つと言われています。

ナットウキナーゼは、血栓の主成分であるフィブリンを分解する働きがあります。また、血栓を溶かす酵素であるプラスミンを活性化する働きもあります。

なぜ納豆をかき混ぜて食べるのが良いのか?

納豆をかき混ぜることで、以下のような効果があります。

納豆菌が活性化する

ナットウキナーゼが増加する

旨味成分が増える

食感が良くなる

納豆をかき混ぜる回数はお好みですが、20回程度かき混ぜることで、納豆菌が活性化し、ナットウキナーゼも増えると言われています。

納豆の健康効果を最大限に引き出す食べ方

納豆の健康効果を最大限に引き出すためには、以下の点に注意して食べることがおすすめです。

ご飯は少し冷ましてから納豆を乗せる

納豆はかき混ぜてから食べる

1日1パックを目安に食べる

様々な食材と組み合わせて食べる

納豆は、そのまま食べるのが最も効果的です。しかし、納豆ご飯にしても、十分な健康効果を得ることができます。

まとめ

納豆ご飯にすると納豆菌が死んでしまうという心配は、ほとんどありません。納豆は、手軽でおいしいだけでなく、健康にも良い食品です。ぜひ、毎日の食卓に納豆を取り入れて、健康な生活を送ってください。